この前、尻尾が虹色に輝くトカゲを見かけたんだけど、「もしかして毒があるのかな?」って不安になっちゃったんだよね。

分かるよ。「トカゲ 虹 色 毒」って心配する人は多いけど、実際には虹色のトカゲの多くは毒を持たないんだ。見た目は派手でも安全な種類がほとんどなんだよ。

そうなんだ!でも、種類を間違って判断したらちょっと怖い気もするな…。

その点は注意が必要だね。保護対象のトカゲもいるから、むやみに触ると環境や個体に悪影響を与えることもあるんだ。

なるほど。観察する時のポイントを知っておけば安心できそうだね。

うん。本記事では虹色トカゲの毒の有無や特徴、見分け方、さらにスピリチュアルな意味まで解説しているから、正しい知識を持って楽しめるようになるよ。

📌 この記事のポイント

- ・虹色トカゲの毒の有無や安全性を知る方法

- ・虹色になる尻尾の特徴と生態の理解

- ・保護状況や生息地の情報を確認して適切に観察

- ・スピリチュアルな意味や幸運との関連を知る

目次

【トカゲ虹色】毒はある?特徴と基礎知識を理解しよう

トカゲの中には、尻尾や体の一部が虹色に輝く種類が存在します。初めてその姿を目にすると、色の美しさに目を奪われる一方で、「毒を持っているのではないか」と心配になる方も少なくありません。ここでは、虹色トカゲの種類や特徴、毒の有無、安全に観察するためのポイントまでを順を追って解説します。観察や飼育に必要な知識を身につけることで、安心してトカゲの美しい姿を楽しむことが可能です。

虹色の尻尾を持つトカゲは何?

虹色の尻尾を持つトカゲは、一般的には「ニホントカゲ」や「カナヘビ」などが代表例です。これらのトカゲは、尾の先端や体の部分が青や緑、赤などの鮮やかな色に輝き、個体差や年齢によって色の濃淡が変化します。学術的には、日本の環境省や国内の爬虫類研究者の観察報告によると、成体オスでは特に尾が鮮やかになる傾向があることが確認されています。虹色の特徴は性別や繁殖期の影響もあり、メスよりオスの方が鮮やかな尾を持つことが多いです。

虹色の尻尾を持つトカゲの種類別の特徴

ニホントカゲは尾の青色が特徴で、特に若いオスは尾が濃い青色に見えます。一方、カナヘビは尾だけでなく、体の一部にも緑や赤の発色が見られ、日光の当たり方によって光沢が変わることがあります。また、これらの色は個体の健康状態を反映しており、栄養状態が良い個体ほど色が鮮やかになります。こうした特徴を理解することで、野外観察時に個体の状態や性別を判断する参考になります。

実際に観察すると、尾の色は環境や温度、健康状態によって微妙に変化します。野外で見かけるニホントカゲの尾は、日光の当たり方によって青みが増したり、周囲の緑に溶け込むような色合いを見せたりします。こうした変化は天敵から身を守るカモフラージュ効果や、繁殖期の求愛行動に関係していると考えられています。

尻尾が虹色になる理由

トカゲの尾が虹色に見えるのは、皮膚内の色素細胞と光の反射が関係しています。皮膚にはメラニン色素を含む細胞と、光を屈折させる特殊な細胞があり、これらが重なることで角度や光の強さによって虹色に見えるのです。特に尾の先端は捕食者から身を守るための「誘導色」として進化しており、尾を切り離す行動(自切)に誘導する効果もあると考えられています。

光の反射と色彩の科学

虹色に見える仕組みは、いわゆる「構造色」と呼ばれる現象です。色素そのものではなく、皮膚表面の微細な構造によって光が干渉し、青や緑、赤の色を強く見せます。このため、見る角度や光の強さによって色の印象が大きく変わります。例えば、日中の太陽光では鮮やかに輝きますが、曇りの日や日陰では落ち着いた色合いになることがあります。

繁殖期と尾の色彩の関係

オスの尾の鮮やかさはメスへのアピールや縄張りを示すサインとしても機能します。日本爬虫両生類学会の報告によると、尾の色が明るく鮮やかなオスは行動も活発で、繁殖に成功しやすい傾向があります。逆に尾が色あせている個体は、健康状態や年齢によって繁殖力が低下している可能性があります。

毒がありますか?安全性の確認ポイント

虹色トカゲのほとんどは、人に危害を加えるような毒を持っていません。国内で一般的に見られるニホントカゲやカナヘビは、噛まれても軽い刺激や一時的な痛み程度で済むことが多く、命に関わるような毒性は報告されていません。ただし、飼育や観察の際には以下のポイントに注意すると安心です。

- 尾を自切することがあるため、無理に捕まえない。

- 保護対象地域の個体には触れない。

- 観察時には手を清潔にし、餌や土などから病原菌が移らないようにする。

自切と防衛行動の理解

トカゲは天敵に襲われると尾を自切して逃げる習性があります。虹色の尾はこの自切行動を誘導する役割も持ち、尾を失っても生存できるよう進化しています。そのため、観察者が無理に触ろうとすると、トカゲにストレスを与えたり、尾を自切させたりする可能性があります。優しく距離を保ちつつ観察することが重要です。

虹色トカゲは絶滅危惧種?保護状況と生息地

国内で一般的に見られる虹色トカゲの多くは、絶滅危惧種には分類されていません。しかし、一部の希少種や生息域が限られる種類では、地域ごとに保護対象となっている場合があります。環境省のレッドリストによれば、都市化や農地拡大による生息地の減少が進む地域では、個体数が減少傾向にあることが確認されています。

生息地と観察の注意点

虹色トカゲは草地、林縁、庭先や公園など多様な環境に適応していますが、土や落ち葉のある環境を好みます。観察の際は生息地を破壊しないように注意し、無理に捕獲せずに距離を保つことが推奨されます。特に希少種は都道府県ごとの条例で保護されている場合があるため、地域のルールを確認することが重要です。

虹色トカゲが幸運を呼ぶって本当?スピリチュアルな意味

虹色トカゲは、その美しい色彩から古くから縁起物や幸運の象徴として扱われることがあります。特に尾が青や虹色に輝く個体は、「魔除け」や「財運を呼ぶ」といった言い伝えがあります。科学的な根拠はありませんが、自然界の美しい色彩は人にポジティブな印象を与えることが知られており、心理的な効果として幸福感や癒やしをもたらすことがあります。

色彩心理と幸福感の関係

心理学の研究によると、青や緑の鮮やかな色は安心感や前向きな気持ちを引き出すことが報告されています。庭やベランダで虹色の尾を持つトカゲを観察した人の中には、日常生活で気持ちが落ち着き、リラックスできたという体験談もあります。このため、虹色トカゲの色彩は単なる自然の美だけでなく、心理的な安定や癒やしにも寄与する可能性があります。

スピリチュアルな伝承の例

地域によっては、虹色の尾を持つトカゲを見かけると「その日一日が良いことに恵まれる」といった伝承があります。こうした言い伝えは科学的根拠はありませんが、自然界の美しい現象が人々に喜びや希望を与える象徴として受け入れられてきました。観察することで、自然と触れ合う楽しさだけでなく、心の潤いを感じることもできます。

全体として、虹色トカゲは毒を持たず安全に観察でき、希少な種類には保護の配慮が必要ですが、美しい色彩やスピリチュアルな意味から多くの人に親しまれています。正しい知識をもって観察することで、自然との関わりを楽しみながら安全に過ごすことができます。

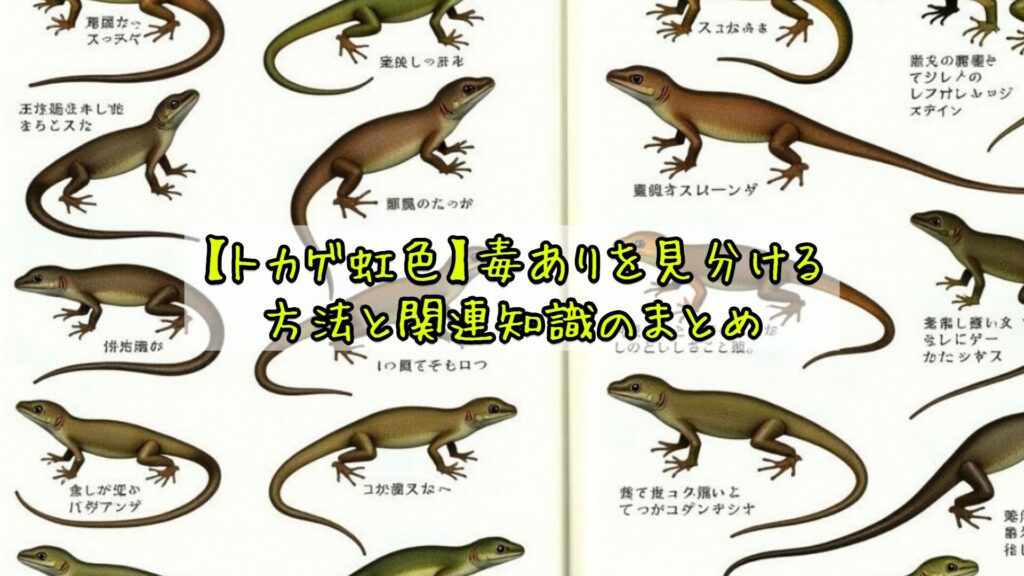

【トカゲ虹色】毒ありを見分ける方法と関連知識のまとめ

虹色トカゲを観察するとき、どの個体がどの種類なのか、また毒があるかどうかを見分ける知識はとても役立ちます。正しい情報を知ることで、危険を避けながら自然の美しい現象を楽しむことができます。ここでは、虹色トカゲとカナヘビの違い、色の変化の仕組み、ニホントカゲの特徴、さらに観察時のポイントまで幅広く解説します。

虹色トカゲとカナヘビの違いを知る

虹色トカゲとカナヘビは見た目が似ており、特に体色や尾の発色で混同されやすいですが、区別するポイントはいくつかあります。まず、体の形状です。虹色トカゲは比較的ずんぐりとした体型で、頭部が大きく、尾が太めに見えます。一方、カナヘビは細身でスリムな体型をしており、動きも敏捷です。

体色と模様の違い

虹色トカゲは尾の先端だけでなく、体の一部に光の加減で虹色の輝きが現れることがあります。カナヘビの場合、体全体が茶色や黄褐色の斑模様を持つことが多く、虹色の輝きは限定的です。また、オスとメスでの色差が顕著なのは虹色トカゲの特徴で、オスは繁殖期に特に尾が鮮やかになります。

生態行動の違い

虹色トカゲは地面や落ち葉の上でゆっくり移動することが多く、観察しやすいです。カナヘビは素早く動き回る傾向があり、特に逃げ足が速いため、近くで観察するのはやや難しくなります。この行動の違いを理解すると、野外で種類を判断しやすくなります。

捕食者から身を守る行動

虹色トカゲは尾を自切して逃げることがあります。カナヘビも同様の防衛行動を持ちますが、逃げ方や隠れ方に差があります。こうした行動の観察も、種類の識別に役立ちます。

トカゲの色が変わる仕組みと環境要因

トカゲの色彩は固定されたものではなく、環境や心理的要因で変化します。皮膚内の色素細胞と光を屈折させる構造が組み合わさることで、見る角度や光の強さに応じて色の印象が変わるのです。

温度や光の影響

日光の強さや気温の変化は色の見え方に大きく影響します。晴れた日には尾や体の虹色が鮮やかに輝きますが、曇りや日陰では色が落ち着いた印象になります。また、寒い日や夜間には色彩がややくすむことがあります。これは体温調節や保護色の役割も兼ねています。

ストレスや捕食者の存在による変化

トカゲは危険を感じると色彩を変化させ、目立たなくなることがあります。特に尾の鮮やかさを抑えることで、捕食者に見つかりにくくなる効果があります。野外で観察する際は、個体に過度なストレスを与えないよう距離を保つことが重要です。

色彩変化のメカニズム

皮膚内の色素細胞(クロマトフォア)と光の屈折を変化させる特殊な細胞が連携することで、色の明暗や鮮やかさを瞬時に調整します。この仕組みは、捕食者から身を守るだけでなく、繁殖期における異性へのアピールにも利用されます。

ニホントカゲの色彩と特徴を紹介

ニホントカゲは日本国内で最も一般的に見られるトカゲの一種です。尾が青く光るオスや、緑がかった体色を持つ個体など、多彩な色を持っています。体長は10〜20センチ程度で、尾が体長の半分以上を占める場合もあります。

生息環境と観察ポイント

ニホントカゲは草地、林縁、庭先など様々な環境に適応しています。落ち葉や石の下に隠れることが多く、尾や体の色彩を確認しながら静かに観察することで、健康状態や性別を推測できます。尾が鮮やかで光沢がある個体は元気で活動的であることが多く、観察の際の目安にもなります。

繁殖期の特徴

春から夏にかけての繁殖期には、オスの尾や体色がより鮮やかになります。この時期は縄張り争いやメスへのアピール行動が見られ、観察のチャンスでもあります。メスは比較的地味な体色ですが、健康な個体ほど光沢や体型が整っているのが特徴です。

繁殖期の尾の色彩変化

オスはメスへのアピールとして尾の青みや虹色の輝きを増すことがあり、観察者は個体の性別や健康状態を把握する手がかりになります。この変化は短期間で起こるため、複数回観察することでより正確な判断が可能です。

尻尾の青いトカゲは幸運の象徴?観察のポイント

尾が鮮やかに青く輝くトカゲは、古くから幸運や魔除けの象徴として扱われることがあります。観察する際は、トカゲにストレスを与えない距離を保ち、無理に捕まえず、自然な動きを楽しむことが重要です。

色彩の心理的効果

青や緑の色彩は安心感やリラックス効果を与えるとされ、観察することで心が落ち着きます。庭先や公園で尾が青い個体を見かけると、その日の気分が安定したという体験談もあります。虹色トカゲの観察は、自然との触れ合いだけでなく、心理的な癒やしにもつながります。

観察時のマナー

- 無理に手で触れない

- 捕食対象となる場所から遠ざける

- 写真撮影も自然光を利用し、フラッシュは避ける

- 観察後は周囲の環境を元に戻す

まとめ:【トカゲ虹色】毒ありの特徴と見分け方、スピリチュアル意味を総まとめ

虹色トカゲは尾や体の一部が鮮やかに輝く魅力的な爬虫類ですが、種類ごとの違いや生態、観察時の注意点を知ることで、より安全に楽しむことができます。虹色トカゲとカナヘビの体型や行動の違い、色彩の変化の仕組み、ニホントカゲの特徴、尾の青い個体の観察ポイントを理解することで、野外観察がより豊かになります。また、尾の鮮やかな色彩は心理的な安定や癒やしにもつながり、スピリチュアルな楽しみ方もできます。正しい知識とマナーを守りながら、虹色トカゲの魅力を安全に体験してみましょう。

📌 記事のポイントまとめ

- ・虹色トカゲとカナヘビの違いや特徴を理解して安全に観察する

- ・尾や体色が変化する仕組みと環境要因を知ることで正しく識別できる

- ・ニホントカゲの体型、色彩、繁殖期の特徴を観察ポイントとして活用

- ・尾の青や虹色は心理的効果やスピリチュアルな楽しみ方にもつながる

※関連記事一覧

トカゲがゴキブリを食べるのは本当?天敵と対策を徹底解説

トカゲを家の中で見失う、原因と対策を徹底解説!

爬虫類温室酸欠のリスクと安全な温度管理の方法