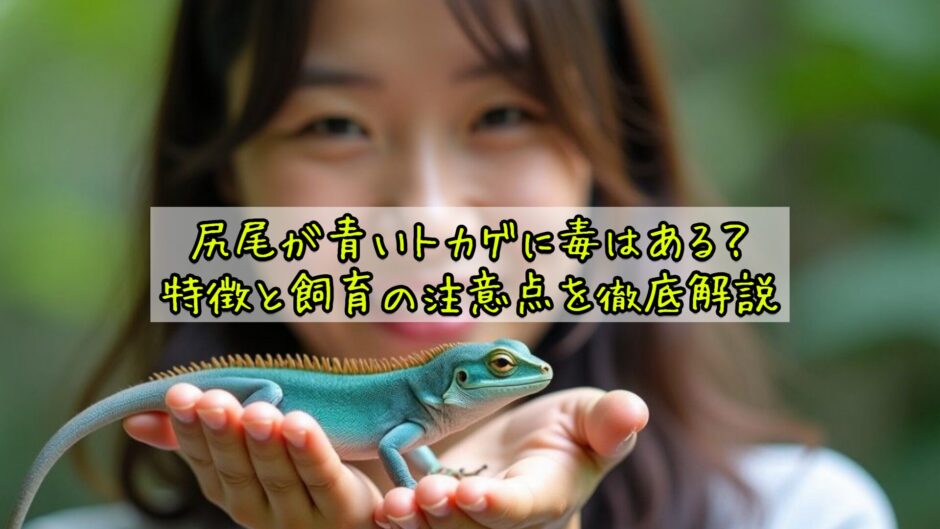

この前、公園で尻尾が鮮やかに青いトカゲを見かけたんだけど、「もしかして毒があるのかな?」って不安になったんだよね。

心配する人は多いけど、安心して。基本的に尻尾が青いトカゲに毒はなく、人に危害を与えることはほとんどないんだ。

そうなんだ!見た目が派手だから余計に毒があるんじゃないかって思っちゃったよ。

確かに色が鮮やかだと警戒するよね。でも青い尾は外敵を混乱させるための特徴であって、毒ではないんだ。

なるほど…。じゃあ観察する時は安心していいのかな?

基本的には大丈夫だよ。ただし飼育や観察で無理に触ったり追いかけたりすると、ストレスや健康被害につながることがあるから注意が必要なんだ。

やっぱり正しい知識を持って接するのが大事なんだね。

そうだね。本記事では尻尾が青いトカゲの毒の有無や種類、飼育のポイントまで解説しているから、安心して楽しめるようになるはずだよ。

📌 この記事のポイント

- ・尻尾が青いトカゲには基本的に毒がないため安心して観察できる

- ・種類や名前、見分け方を知ることで飼育や識別が簡単になる

- ・飼育の際に注意すべきポイントを理解することで健康を守れる

- ・文化的・スピリチュアルな背景も知ることで観察がより楽しくなる

目次

尻尾が青いトカゲ、毒の有無と特徴を知ろう

尻尾が青いトカゲは、その鮮やかな尾の色からつい毒を持っているのではと心配になることがあります。しかし、多くの種類において毒はなく、攻撃性も低いため、人間に直接危害を与える可能性はほとんどありません。尾の青色は捕食者に対する警告や注意を引くための進化的特徴であり、自然界での生存戦略として機能しています。正しい知識を持つことで、安全に観察しながら生態や行動を楽しむことができます。

毒はある?それとも毒はない?

一般的に、尻尾が青いトカゲには毒はありません。ニホントカゲやカナヘビの青尾個体を含む多くの種類は、尾の色で敵の注意を引きつけ、捕食者から本体を守る仕組みを持っています。環境省の「日本の野生動物保護情報」によると、これらのトカゲは有毒ではなく、噛まれたとしても人に健康被害を与えることはないとされています【環境省】。尾を自切することで逃げる防御行動もあり、この際に痛みはあるものの生命に影響する毒は存在しません。

尾の青色が果たす役割

尾の青色は単なる美しさではなく、捕食者に注意を引き、攻撃の対象を尾に集中させる防御戦略です。尾が切断されてもトカゲは逃げることができ、再生能力により数週間から数か月で尾は再生します。この進化的特徴により、幼体や若い個体は生存率を高めることができます。

防御行動の観察例

庭で観察される青尾のニホントカゲは、捕食者の気配を察知すると尾を振り、体を低くして逃げることが多く見られます。特に鳥や猫などの捕食者が近づく際に、尾の青色が視覚的に目立つことで注意が集中し、本体は無事に隠れることができます。

尻尾の青いトカゲは何?種類と名前を紹介

尻尾が青いトカゲとしてよく知られているのは、主にニホントカゲ(Takydromus tachydromoides)の青尾個体です。幼体の尾は鮮やかな青色を帯びており、成長と共に尾の色はやや落ち着きます。また、カナヘビ(Plestiodon japonicus)も尾の先端が青い個体が存在します。学術的には、これらはトカゲ目(Squamata)に属し、ニホントカゲは日本固有種としても知られています。

幼体と成体の色彩変化

ニホントカゲの幼体は尾の鮮やかな青色が特徴ですが、成体になると青色は薄まり、尾は茶褐色や淡い緑色に変化します。この変化は捕食者の視覚的な刺激に対する敏感さが低下する成長段階に合わせた生存戦略の一つと考えられています。成体では尾の色よりも体の動きや警戒行動が防御手段として優先されます。

カナヘビとの比較

カナヘビも尾の先端が青い個体がありますが、体型や生息環境に若干の違いがあります。カナヘビはニホントカゲよりもやや丸みのある体型で、尾の青色が鮮明な期間が長いことが観察されます。また、活動時間帯が日中中心であることや、林縁や草地を好む点も識別ポイントです。

名前の由来と分類

ニホントカゲは「日本の速く走るトカゲ」という意味から名前が付けられました。学名は Takydromus tachydromoides で、ギリシャ語の「takydromos(速く走る)」に由来しています。カナヘビは「金色の舌を持つヘビに似たトカゲ」という意味の和名で、分類上はトカゲ科に属します。どちらもトカゲ目に分類され、鱗や尾の再生能力、捕食者から身を守る行動などが共通しています。

分類学的な特徴

トカゲ目に属するこれらの種は、体の鱗構造や四肢の形状、尾の再生能力などが分類の基準となります。特に尾の再生能力は防御行動と密接に関わっており、捕食者から逃げる際に尾を切断しても個体の生存率が高まるという進化的適応が見られます。

珍しい個体と見分け方

青尾以外にも、体全体に青みを帯びた珍しい個体や、幼体の尾だけが鮮やかで成体になると色が薄れる個体などが存在します。見分け方のポイントは以下です:

- 尾の色:鮮やかな青色は幼体、成体はやや落ち着いた青

- 体色と斑紋:茶褐色の体に黒や白の縞模様があるか

- 生息環境:庭、林縁、公園など、どこで見かけるか

稀少な変異個体

稀に全身が淡い青色や緑色に近い個体も存在しますが、これは遺伝的変異や特定環境での発色によるもので、基本的な生態や毒性には変わりがありません。観察する際には、個体差として楽しむことがポイントです。

全身青いトカゲとの違いは?

全身が青いトカゲと尾だけが青いトカゲは別の種や変異個体であることが多く、識別が重要です。全身が青い個体は稀であり、遺伝的な要因や特定の亜種によるもので、体色以外の特徴も異なります。具体的には:

- 全身青:希少な亜種や遺伝的変異、体の大部分が青

- 尾のみ青:主に幼体のニホントカゲやカナヘビ、成長と共に尾色は変化

- 行動や生息環境:全身青個体は特定環境に限られることが多い

識別の注意点

尾の青さだけで種や毒性を判断せず、体全体の色や模様、生息環境を観察することが重要です。また、捕まえる際には尾の自切や個体へのストレスを避けるよう注意します。全身青の個体は非常に希少であるため、特に保護観察の対象として尊重されるべきです。

生態観察のポイント

青尾の個体を観察する際は、尾の動きや逃走行動に注目することで防御行動の理解が深まります。尾の色が警告信号として機能していること、捕食者から逃れるための自切行動、成長に伴う色彩変化など、これらを観察することでトカゲの自然な行動を学ぶことができます。

尻尾が青いトカゲに毒はない!飼育方法と文化的意味

尻尾が青いトカゲは毒性がないため、飼育する際も安全性の面で大きな心配はありません。しかし、飼育環境や日常の管理を誤ると、ストレスや健康被害のリスクが高まります。適切な飼育方法を理解し、自然に近い環境を再現することが、個体の健康を保ちつつ観察を楽しむコツです。また、日本では古くからトカゲやカナヘビにまつわる文化やスピリチュアルな信仰が存在し、地域や神社で見かけることも珍しくありません。

飼育で注意すべきポイント

尻尾が青いトカゲを飼育する場合、いくつかの基本的なポイントに注意することが大切です。まず、温度管理です。昼間は25〜30℃、夜間は20℃前後を目安に環境を整えると、活動性が維持されやすくなります。次に湿度管理で、湿度は50〜70%程度に保つと皮膚や呼吸器の健康に良い影響があります。飼育ケース内には石や枝、落ち葉などを配置し、隠れ場所を多く作ることでストレスを軽減できます。

餌と給餌のポイント

昆虫食が中心となるため、コオロギやミルワーム、アリなどを与えます。餌のサイズは個体の大きさに合わせ、消化不良を防ぐために小さめの餌から与えるのが良いです。餌は週に2〜3回程度与え、残った餌は取り除くことで衛生面を保ちます。

水やりと衛生管理

水は常に新鮮なものを用意し、霧吹きでケース内の湿度を調整することも効果的です。床材は吸湿性のある素材を選び、定期的に交換することでダニやカビの発生を防ぎます。特に幼体は尾の自切によりストレスを受けやすいため、手で触る際は十分に注意します。

環境内のレイアウト

トカゲが自然な行動を示すように、床材の上に小石や枝を配置し、隠れ場所や登る場所を作ることが重要です。また、日光代替のライトを設置することで、日向ぼっこ行動を促すことができます。観察しやすいように複雑すぎない構造にすることもポイントです。

ニホントカゲ青い個体の飼育方法

ニホントカゲの青尾個体は、自然界では林縁や草地で活動することが多いため、飼育環境もそれに近い形を再現することが望ましいです。底床には土や落ち葉、枝を組み合わせて複雑な地形を作ると、隠れ場所を確保でき安心感を与えます。温度や湿度は先述の範囲内で管理し、日光や紫外線に近い光源を設置すると、体色や行動パターンの自然な発達を促せます。

活動の促し方

餌をケース内で少しずつ動かすことで狩猟本能を刺激し、運動不足を防ぎます。トカゲは隠れ場所から出て餌を追いかけることで自然な行動を示し、ストレス軽減にもつながります。複数個体を同時に飼う場合は、縄張り争いを避けるために十分な隠れ場所を確保することが大切です。

尻尾が青いカナヘビとトカゲの違い

尻尾が青い個体はニホントカゲだけでなくカナヘビにも見られますが、体型や尾の色の分布、行動パターンに違いがあります。カナヘビはやや丸みのある体型で、尾の青色が成体になっても比較的長く残る傾向があります。ニホントカゲは細長い体型で、尾の青色は主に幼体期に顕著です。

識別のポイント

観察時の見分け方として、尾の青さだけでなく体の形状や模様、生息環境を総合的に判断します。また、カナヘビは日中活動が活発で、地表や低木の上をよく動くのに対し、ニホントカゲはやや隠れがちで地面近くを移動することが多いです。行動パターンの違いを観察することで、種の識別が容易になります。

生態的特徴の違い

カナヘビは草地や林縁で群れを作ることがあり、社交性が高い傾向があります。一方、ニホントカゲは単独行動が多く、縄張りを意識する行動が観察されます。このような生態の違いを知ることで、飼育環境や観察方法も変わってきます。

スピリチュアルな意味とは?

日本ではトカゲやカナヘビの青尾が古来より縁起物として扱われることがあります。青色は魔除けや吉兆の象徴とされ、家や神社の境内で見かけると幸運をもたらすという信仰もあります。特に尾の青色は、目立つ色として人間の目に強く映るため、古くから神聖視されることが多かったのです。

地域ごとの信仰

地域によっては、青尾のトカゲが庭や家の中に現れると、火難や病気を避けると信じられています。また、神社の境内で見かけると、神聖な存在の使いとして扱われることもあります。こうした文化的背景を知ることで、観察する際の楽しみ方が広がります。

尻尾が青いトカゲを神社で見かける理由

神社や古い民家の周辺で青尾のトカゲを見かけることがありますが、これは人間が管理する環境とトカゲの好む条件が一致しているためです。日当たりが良く、昆虫が多く、自然な隠れ場所があるため、トカゲが生息しやすい環境になっています。神社の境内は化学薬品の使用が少ないため、昆虫も多く、青尾のトカゲにとって理想的な狩り場となります。

観察時の注意点

神社で青尾のトカゲを観察する際は、無理に捕まえず、自然な行動を見守ることが重要です。特に幼体は尾を自切するリスクがあるため、触らずに観察することが個体の安全につながります。双眼鏡やカメラを活用すると、距離を保ちながら詳細な行動パターンを把握できます。

まとめ:尻尾が青いトカゲ、毒や特徴、飼育のポイントを総まとめ

尻尾が青いトカゲには毒がなく、基本的に安全に飼育や観察が可能です。飼育する際は温度、湿度、隠れ場所の確保、適切な餌や水の管理を徹底することで、個体の健康を維持できます。青尾は幼体の特徴で、成長とともに色が落ち着くものの、観察や識別の目安として重要です。また、文化的・スピリチュアルな背景も知ることで、神社や庭での観察がより楽しく、学びのある体験になります。自然環境を尊重しつつ、青尾トカゲの生態や行動を観察することが、飼育や観察を楽しむ上でのポイントです。

観察と飼育を楽しむ工夫

飼育ケース内での環境づくりや餌の与え方、ライトの設置などを工夫することで、青尾トカゲの自然な行動を引き出せます。また、文化的な意味や地域の信仰を知ることで、単なる観察以上の学びや楽しみを得ることができます。安全性と個体の健康を最優先に、長期的に楽しめる飼育環境を整えることが大切です。

📌 記事のポイントまとめ

- ・尻尾が青いトカゲには毒がなく、安全に飼育や観察が可能

- ・飼育環境では温度、湿度、隠れ場所、餌と水の管理が重要

- ・青尾は幼体の特徴で、成長に伴い色は落ち着くが識別の目安になる

- ・文化的・スピリチュアルな背景を知ることで観察がより楽しくなる

※関連記事一覧

トカゲを家の中で見失う、原因と対策を徹底解説!

家の中にトカゲ、どこから入った?原因と対処法を徹底解説!

【トカゲ虹色】毒ありの特徴と見分け方・スピリチュアル意味を解説